![]()

纪实文学的形象塑造(下)

从生活进入到创作过程,纪实文学对人物形象的塑造,需要在尊重客观规律的基础上,充分发挥作家的主观能动性和创造性。

1、典型形象

纪实文学不能像虚构文学那样去“典型化”。虚构文学的“典型化”是怎样的呢?高尔基指出:“假如一个作家能从20个到50个,以至于几百个小商人、官吏、工人的每个人身上,抽出他们最有特征的阶级特点、性癖、趣味、动作、信仰和谈风等等,把这些东西抽取出来,再把它们综合在一个小商人、官吏、工人的身上,——那么,这个作家靠了这种手法就创造出‘典型’来。”(高尔基:《我怎样学习写作》,戈宝权译。三联书店1951年版,第6页。)此前巴尔扎克,此后鲁迅等都发表过类似意见。鲁迅简称为“杂取种种人,合成一个”。纪实文学显然不能这么做。

那么,纪实文学要不要塑造典型形象呢?当然需要。

首先是要去发现典型人物。现实生活中本来就存在典型人物,如战争年代的陈树湘、赵一曼、董存瑞、黄继光,和平时期的王进喜、雷锋、焦裕禄、袁隆平等等,都是在革命斗争和社会实践中涌现出来的非常具有代表性的人物。这里的关键是,纪实作家要以一双慧眼自己到生活中去发现和发掘,不要等到宣传报道出来后再跟进。

其次,进一步发现典型人物的典型行为。典型行为不一定都是惊天动地的壮举,只要体现了人物的高尚品德和个性魅力的行为,都应当进入纪实作家的视野。黄钢1940年发表的纪实文学作品《我看见了八路军》,就描述了一个真实发生的场景:“当我们来到欢腾的篮球场上,同八路军总部的人员一起在那个新修起的篮球场四周围观战士们打球的时候,看见好多小鬼……都在轮番进行球战。因为要打球的人太多了,一场只能打十五分钟,打完就得换上十个人,那就再排队。一次排队就只能轮上十个人。上场打球的最后一个人,年龄挺大的,五十多岁,站在那儿,他排到了第十一个,没有办法,只好退下去了。有一个小鬼想让他进球场,这位年长的军人拒绝了:‘你们来吧,这场不该我。’这就是他对小鬼说的。十五分钟之后,又一次排队,又没有轮到他。这位年老的军人却用了一种非常之自然……的步伐,退出了球场。然后,蹲在球场之一角。……我就是在这样的情况下第一次看见朱德总司令的。”这个场景应当是经常“上演”的,将士们可以说司空见惯。但只有刚到根据地的黄钢从中发现了不同寻常的意义:“说明朱德总司令如何高度尊重群众,尊重公共场合一般同志都公认的规章……”(《作家谈创作》下册。花城出版社1981年版,第937—938页。)这两个“尊重”,至今仍有必要加以强调。对那些官威十足的所谓“公仆”,不啻是一剂醒脑药。

还有,纪实作家要调动各种文学方式,对典型人物及其典型行为予以浓墨重彩地渲染,千万不能一笔带过,敷衍了之。马克思恩格斯曾要求:“如果用伦勃朗的强烈色彩把革命派的领导人——无论是革命前的秘密组织里的或是报刊上的,或是革命时期的正式领导人——终于栩栩如生地描绘出来,那就太理想了。在现有的一切绘画中,始终没有把这些人物真实地描绘出来,而只是把他们画成一种官场人物,脚穿厚底靴,头上绕着灵光圈。在这些形象被夸张了的拉斐尔式的画像中,一切绘画的真实性都消失了。”(《马克思恩格斯全集》第七卷,人民出版社1959年版,第313页。)说的虽然是绘画,对于纪实文学同样是适用的。

巴尔扎克塑造了众多典型形象

2、新人形象

马克思主义从来高度重视新人形象的塑造。但最早明确提出这个问题的,却是车尔尼雪夫斯基。他于1863年发表的名作《怎么办?》,副题就是“新人的故事”。二十二年后,德国女作家敏娜•考茨基写出《旧人与新人》并寄给恩格斯,恩格斯于1885年11月回了一封著名的信,阐述了文艺理论的一系列重大问题。

按说,新人形象主要是到社会生活中去发掘,为何要放到创作环节来讲呢?因为许多作品,常常把社会实践中已经涌现出的“新人”,写成了人们十分熟悉的“旧人”;或者,误将一些偶有特出作为的人物,拔高到“新人”。这两个倾向,曾经是当代中国文学的痼疾。这大概与苏俄文学也有一定关联。《金星英雄》等,就对我国当代作家产生了极其不良的影响。

所以,这里涉及到作家的思想认识与艺术敏感等问题。

据车尔尼雪夫斯基自己说:拉赫梅托夫式的“杰出新人”,他在现实中只见过八个。但车尔尼雪夫斯基敏锐地意识到:拉赫梅托夫代表着新生的社会力量,代表着未来发展的方向,于是调动一切手段倾心塑造这一新人形象。不过,坦率地说,这个“新人”固然新,车尔尼雪夫斯基却塑造得不太成功。远不如他所写的那些所谓“普通新人”,如薇拉、洛普霍夫、吉尔沙洛夫等更鲜活,更可信。他们没那么“高大”,但他们接地气,脚踏实地又怀揣理想,以自己的专长去努力改造人生、改革社会。他们取得了一定的成效,他们的努力也激励了一代又一代人为建立公平合理的新社会而奋斗。

对是否为真的新人,也要努力辨别和判断。20世纪70年代,我国社会上出现了一群所谓“反潮流斗士”,于是一些文艺家误将他们看作“新人”,在小说、电影、戏剧等领域为之大唱赞歌。结果,当历史车轮碾过,却发现这些“反潮流斗士”,无非是一些螳臂当车的小丑而已。

面对日新月异的社会发展,身处百年未遇之大变局中,纪实作家尤其要保持清醒的头脑,既不错失真正的新人,也千万别将旧人当新人!

新人形象的塑造也不仅仅是一个艺术问题,而是承载着重要的社会使命。邓小平就把塑造社会主义新人形象提高到了新的时代高度:“我们的文艺,应当在描写和培养社会主义新人方面付出更大的努力,取得丰硕的成果。要塑造四个现代化建设的创业者,表现他们那种有革命理想和科学态度,有高尚情操和创造能力,有宽阔眼界和求实精神的崭新面貌。要通过这些新人形象,来激发广大群众的社会主义积极性,推动他们从事四个现代化建设的历史性创造活动。”甚至明确提出:“培养社会主义新人就是政治。”(《邓小平文选》第2卷,人民出版社1994年版,第209—210页、第220页。)这一时代使命,依然任重道远。

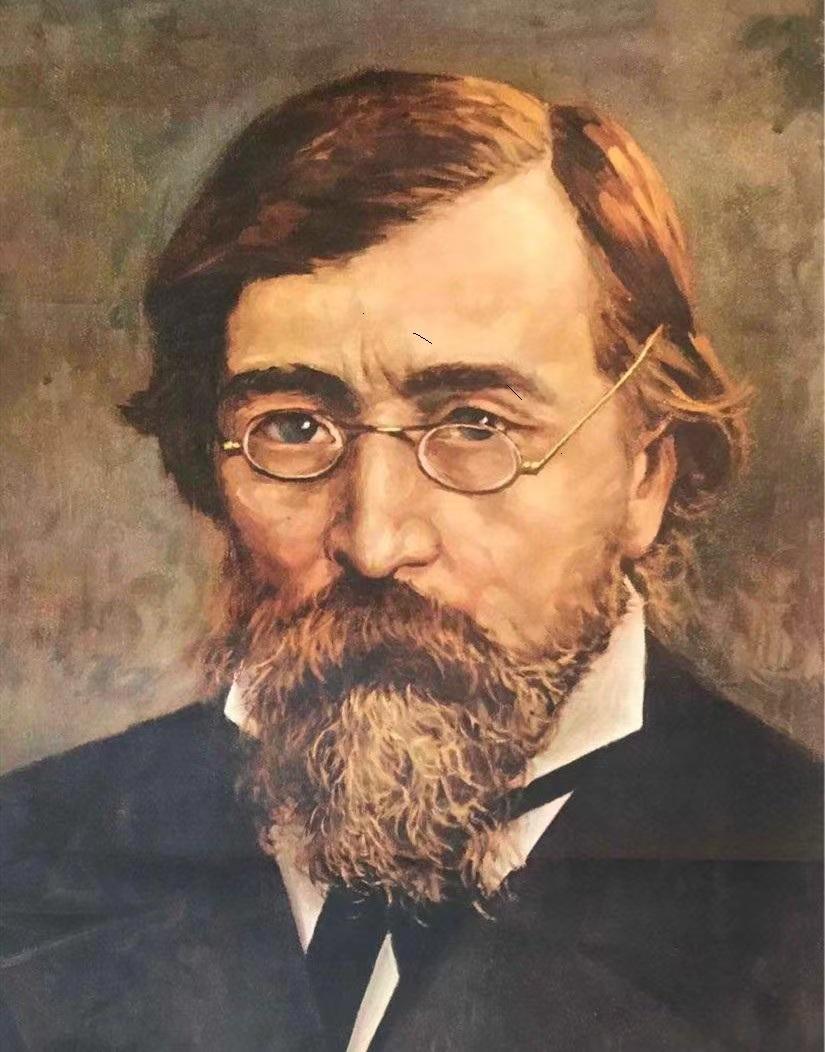

车尔尼雪夫斯基最早塑造新人形象

3、作家与人物的相违与相得

许多作家都遇到过:笔下的人物仿佛有了自己的意志,基本不受作家的制约,“自行”穿梭于字里行间。

这时候,作家需要干预吗?我们在讲题材问题时说过,要尊重题材的客观性,不能强求题材服从作家的主观设想。对人物也是如此。聪明的作家,这时都顺其自然。如果强行干预,或者游离出去,人物及其活动都会像强扭的瓜一样不自然,对作品的艺术效果产生极大的消极影响。

连伟大的鲁迅先生也遇到过这种尴尬:“一气写下去,这人物就逐渐活动起来,尽了他的任务。但倘有什么分心的事情来一打岔,放下许久之后再来写,性格也许就变了样,情景也会和先前所想象的不同起来。例如我做的《不周山》(后易名为《补天》),原意是在描写性的发动和创造,以至衰亡的,而中途去看报章,见了一位道学的批评家攻击情诗的文章,心里很不以为然,于是小说里就有一个小人物跑到女娲的两腿之间来,不但不必有,且将结构的宏大毁坏了。”(《鲁迅全集》第四卷,中国文联出版社2013年版,第404页。)如果我们重读鲁迅先生的文本,还会发现,这个小东西其实也损害了女娲的形象。这就太得不偿失了!

所以,弗朗索瓦•莫里亚克感慨地说:“我们笔下的人物并不服从我们,他们当中甚至会有不同意我们、拒绝支持我们意见的头号顽固派。我知道,我的有些人物就是完全反对我的思想的狂热的反教权派,他们的言论甚至使我羞愧。反之,如果某个主人公成了我们的传声筒,则这是一个相当糟糕的标志。如若他顺从地做了期待他做的一切,这多半是证明他丧失了自己的生命,这不过是受我们支配的一个没有灵魂的躯壳而已。”(弗朗索瓦•莫里亚克:《小说家及其笔下的人物》,载《“冰山”理论:对话与潜对话》下册,工人出版社1987年版,第448页。)费了多少心血,却弄出个“没有灵魂的躯壳”来,那只能是作家的悲哀。

还有一种情况:起初作家与人物相得益彰,但到后来也相违起来。梁信在《红色娘子军》中成功塑造了吴琼花这一典型形象。在她的女奴、女战士阶段,梁信写得得心应手,但到了“先锋战士”阶段,吴琼花的形象就变得含糊起来。后来梁信反思其原因,就在于“用了一个框子。‘这是成熟了吴琼花’、‘共产党员的琼花’,把自己的双手捆住了。我不敢碰她性格上独特的东西,怕那样就‘不成熟’了。不懂得琼花到死,也应是‘这一个’。同时,我也离开了人物模特刘秋菊,去寻找党员能做到的‘最高动作’。结果是琼花的个性,已消溶于共性之中。”(梁信:《从生活到创作——吴琼花形象的塑造经过》,《人民日报》1961年10月25日。)

把一个活生生的人物,弄到像“成熟透了”的软柿子一样,是许多作家都曾有过的失误。梁信对吴琼花的艺术处理整体上还是不错的,后来的芭蕾、京剧中的吴清华,完全不像一位从女奴成长起来的先锋战士。其问题的关键,就在于作家们对人物的内在发展规律没有掌握到位。优秀的作家,应该像杰出的演员一样,感同身受地去体验角色的喜怒哀乐,这样才能使自己的人物立于纸面上。

虚构的人物形象尚且如此,以真人为模特儿的纪实文学更要如此。

福斯特界定了圆形与扁平形象

4、圆形与扁平

以《霍华德别业》《印度之行》享誉世界的英国作家、评论家E•M•福斯特,在人物形象塑造上也有独到见地。他提出的圆形与扁平两种形象的区分,对欧美小说创作产生了深远影响。

E•M•福斯特是在剑桥大学三一学院的讲座中提出这个问题的。他指出:“我们可将人物分为扁平和圆形的两种”,扁平人物“现在有时被称作类型人物或漫画人物。他们最单纯的形式,就是按照一个简单的意念或特性而被创造出来。”显然,现实中不可能有这样的人物,他们只存在于作品中,并留给读者以这样的印象。但圆形人物就不一样了,福斯特以《名利场》的人物为例说:贝克•夏普“是个圆形人物。她也是个性格人物,但我们不能一言以蔽之地去概括她。但从记忆所及,她跟许许多多厕身其中的大场面有连系,而且这些场面还使她有所改变。也就是说,我们要回忆起她来是不容易的,因为她就像月亮那样盈亏互易,宛如真人那般复杂多面。”(E•M•福斯特:《小说面面观》,苏炳文译。花城出版社1984年版,第59、61页。)这样的人物,显然是塑造得比较成功的形象。我们不仅在许多经典小说中能见到,在纪实作品、在戏剧舞台或影视屏幕上,也是可以常常遇见的。

但有人有异议。以色列女学者里蒙•凯南就指出:一、“扁平”这一术语含有缺乏深度的意思,但实际上,许多扁平人物并非如此。如狄更斯笔下一些角色大多是扁平型的,但他们常常以其一定的深度而给人留下深刻印象。二、按照福斯特的理论,扁平人物是简单而不发展的;相反,圆的人物既复杂又发展。但实践证明,这个界定十分混乱,带有很大的主观性。在小说世界里,有一些人物形象虽然复杂但并无发展(如乔伊斯笔下的布鲁姆);同样,也有一些人物是简单却发展的(像寓言里的“普通人”)。(参阅里蒙•凯南:《叙事虚构作品》,姚锦清等译。三联书店1989年版。)我认为里蒙•凯南并未推翻福斯特的理论,只是做了一些修订完善,对于我们更准确地把握圆形与扁平两种形象是有裨益的。

在具体创作中,不能要求所有人物都塑造成圆形人物。这既无必要,还可能喧宾夺主。雷•韦勒克和奥•沃伦就认为:“‘圆整’(即圆形)的人物塑造方式,……要求空间感和强调色彩,这种方法显然对塑造那些集中代表了小说的观点和兴趣的人物们的性格是有用的。因此,在使用这种方法时,也通常要结合‘扁平’的方法,来处理背景人物或‘合唱队’人物。(雷•韦勒克和奥•沃伦:《文学理论》,刘象愚等译。三联书店1984年版,第246—247页。)这么处理,才是相互补充、相得益彰的。

5、鲜活与干瘪

说到底,人物形象塑造的最高标尺是“鲜活”。

所有人物在生活中都是生龙活虎的,为什么到了一些作家手上,会把人物弄得苍白又干瘪呢?

最主要的环节是两个:一是要将共性统一于个性;二是有机“融合”,力戒机械“综合”。

以塑造出活蹦乱跳的小兵张嘎闻名的徐光耀,对此深有感触:“共性与个性的关系,不是两者的相加,也不是婚姻式的‘结合’,更不能贴标签式的共性之外再贴个性。而应是共性存在于个性之中,共性通过个性获得表现。中心就是这个‘通过’。脱开个性去表现什么共性,不仅荒谬,也脱离了事物的逻辑,哪有离开具体形象而能单独存在的抽象呢?创造人物,不是照方配药,把各种因素一味味抓来,混到一起就算成功,必须给具有普遍性的因素找到适合于它的独特形式,并通过这形式的三棱镜恰当地表现出来,才可达到目的。”注意到没有,徐光耀这里的看法与本文开篇所引高尔基等的意见,是有很大分歧的。

应当承认,高尔基以及巴尔扎克、鲁迅等确实以他们的方式,创造出了许多不朽的典型形象。但“杂取种种人,合成一个”的说法,是不准确的。那样做,最多造出个“四不像”来,不会成为有血有肉的“这一个”。要塑造具有鲜明性格的人物,务必要把各种因素融合到个性上。徐光耀深谙此中三昧:“张嘎的思想品德和精神面貌,我是紧紧抓住并通过‘噶’这一独特形象来表现的。生活提供的素材,凡符合‘嘎’这一个性特征的,就吸取就保留,凡不符合的,就淘汰。他对敌仇恨带‘嘎’,对党忠诚也带‘嘎’,他的一切思想行动都带‘嘎’,从‘嘎’掌握人物,从‘嘎’塑造性格。在这一点上如果不能贯彻到底,稍有游离,便可能把人物肢解,落个半死不活、苍白干瘪的结果。”(《作家谈创作》下册。花城出版社1981年版,第1051—1052页。)这是真正深知创作甘苦之论啊,值得所有纪实作家借鉴。

当然,也要注意避免“蹩脚的个性化”倾向。萧殷在《谈写人物》中指出:“用表面的脾气、怪癖去装饰共性,用人的皮毛去图解本质或规律,这种做法,叫‘蹩脚的个性化’,其结果只能写成为没有感觉、没有呼吸的木偶。”(《作家谈创作》上册。花城出版社1981年版,第323页。)萧殷批评的这种现象,不少作家都曾有过。这么做,非但对性格刻画无益,反而像是给人物贴了一块膏药。

人物个性是其生命力的流露,所以归根结底要把握人物独特的生命脉搏。那些让我们终生难忘的文学形象,如慷慨豪爽的朱老忠、端庄从容的江姐、爽快正直的李双双、机智活泼的雨来……其音容笑貌仿佛就在我们面前,他们的精神风范也长久地闪耀在天地之间。

(待 续)

![]()