![]()

写实与写意

纪实文学,乃至所有纪实性创作,当然是以写实为主。难道还有必要去“写意”吗?

有必要。因为仅仅停留在写实上,很可能会显得“匠气”,离艺术就远了。所以,纪实文学同样要注意适当“写意”。

写实与写意,是地道的中国式观念,后来才被西方人逐渐接受。它们与西方理论中的“再现与表现”有一定关联,但若深究起来,两者还是有很大区别的。美国哲学家尼尔森•古德曼在其《艺术语言》中,就提出了一个很有趣的问题:“即使并无半人半马神存在,一幅写实的画也会诱使我将它当作是一种半人半马的怪物。”(尼尔森•古德曼:《艺术语言》,褚朔维译。光明日报出版社1990年版,第51页。)在我国这种现象尤其常见。比如龙凤、麒麟等瑞兽,完全是人们“虚构”出来的。可在故宫、孔庙等处,我们不是看到牠们被画家、雕塑家等活灵活现地呈现出来了么?因此,写实与再现之间不能划等号,写意与表现之间更有很大的差异。

1、写实对艺术功力的高要求

早在古希腊时期,人们就高度重视写实。文艺复兴时期号称要复兴古希腊及罗马文化,所以也格外强调这一点。达•芬奇在《画论》中就说:“最可夸奖的绘画,是最能形似的绘画。”为此,达•芬奇还曾下大力气去研究透视学、解剖学等自然科学。

写实其实是很不容易的。无论是绘画、雕塑,还是文学、戏剧,没有扎实的基本功,只能望洋兴叹。尤其到了现代社会,人们对于写实的要求,也越来越高。所以,从事文艺创作必须练好基本功。

在讨论“再现”问题时,我们也说过:逼真再现是需要扎实功底的。那么,顺着尼尔森•古德曼所提出的思路看,人们不仅对“虚构”的半人半马、龙凤麒麟等“写实”,还对传说中的神话人物等也“写实”,并且“写”得那么栩栩如生,真令人信以为真。从这个意义上说,写实的功力显然在“再现”之上。“再现”至少有原型,而有些“写实”则要发挥想象力,并对有关物像进行创造性组合。

一般说来,经过了各种现代主义艺术思潮之后,特别是照相机、摄影机等出现之后,文艺的“写实”受到了巨大冲击。但写实至今依然受到不少艺术家的青睐。中国的冷军、日本的三重野庆、澳大利亚艺术家Robin Eley等的超写实绘画,长年受到追捧,就充分说明了这一点。冷军的《小雯》居然达到了6000万元!即使今天AI绘画在许多方面优于单个画家,但人们还是喜爱由有血有肉的画家绘出的作品。

许多“写实”甚至“超写实”创作,大多是精湛技术的展示。只有那些“传神”的写实,才能进入到艺术的堂奥。

写实代表作,阎立本《历代帝王图》

2、既要形似,更要神似

写实追求“逼真”,写意追求“传神”。所以中国戏曲、国画大多不把重点放在“形似”上,而对“神似”孜孜以求。苏东坡说:“论画以形似,见与儿童邻。” 达•芬奇当年若听到东坡此说,还不背过气去啊!为什么分歧会这么大?这既涉及东西方艺术理念的不同,也与艺术评价标准的时代变迁有关。

中国古代画家最初其实也是注重“形似”的。隋唐时期重要画家阎立本曾绘有《历代帝王图》,包括从汉到隋的13位帝王。其写实之精妙,连饰品等都精心描摹。这让英国学者泼西尔十分诧异:“其肖像画法,……凡礼服上之绣花,冠冕上之顶戴,以及项珠玉带上之配饰,莫不一一肖其原制,焕然求备。”(泼西尔:《中国美术》下卷,商务印书馆1928年版,第200页。)写实写到这份上,足见中国画家的认真。不过,泼西尔要是见过雅克•路易•大卫的《拿破仑一世加冕大典》,应该就不会诧异了。只不过中国的大多数画家,是绝不会停留于“形似”上的。阎立本所绘13位帝王各具神采,尤其是眼神。这是得了顾恺之“以形写神”的真传。顾恺之画人物,几年不画眼睛。人们不解,他答曰:“四体妍媸,本无关于妙处。传神写照,正在阿堵(指眼睛)之中。”

文学也会有“点睛之笔”么?当然有。“红杏枝头春意闹”,“春风又绿江南岸”中的“闹”“绿”,都是“点睛之笔,也是传神之笔。

而且文学追索对象的“神采”或“神韵”往往还更加得心应手。刘义庆记录的一个“床头捉刀人”的故事,说明了许多问题:

魏武将见匈奴使,自以形陋,不足雄远国,使崔季珪代,帝自捉刀立床头。既毕,令间谍问曰:“魏王何如?”匈奴使答曰:“魏王雅望非常,然床头捉刀人,此乃英雄也。”魏武闻之,追杀此使。

看来连匈奴使节都学会了“会神”;而刘义庆的记述本身,删繁就简,没有任何多余的废笔,同样也是在“传神”。

“传神”的“神”,与要写的“意”是什么关系呢?“神”往往侧重对方的“神韵”,而“意”则主要是作者的“意向”。中国优秀的艺术家遵循以意求神的原则,因此实现了主客观的统一。

写意经常夸张、变形和抽象;而写实,则必须照着实物进行描写。虽然这“实物”如许多瑞兽等,可能是想象的产物,但后代写实艺术家决不能把龙画成鳄鱼那样的状貌。而写意呢,就是把龙画成类似蚯蚓、蜈蚣,人们也难以挑剔。但我认为:“写意”应该是有边界的。这就是古人说的“外师造化,中得心源”。一味放纵作者的“意向”而完全不顾客观事实与规律,往往也会走火入魔,堕入类似“鬼画符”的境地。这不仅“害意”,也对艺术造成了损害。

3、写意,就是要传达独特意味

到这里,我们来仔细看看这个“意”。

首先当然是指作者胸中之“意”。体现于作品中的作者之“意”,是他整个人格、性情等的流露;而这些,又是由不同的历史文化等塑造出来的。

但并不限于此,“意”还指作者从宇宙万物中体会到的“意”。

当克莱夫•贝尔提出“有意味的形式”这一著名论断时,他已接近到这一点。但他认为:“不论你怎样来称呼它,我现在谈的是隐藏在事物表象后面的并赋予不同事物以不同意味的某种东西,这种东西就是终极实在本身。”(克莱夫•贝尔:《艺术》,周金环、马钟元译。中国文联出版公司1984年版,第47页。)他去“终极实在”即“物自体”那里去找原由,就未免滑入到了神秘主义的渊薮。

中国人的理解与之不同。陈绶祥曾精辟地分析说:“中国人善于以己度物,将心比心地生活。在他们的心中,在他们的眼里,万物就是生生不息的生灵,是由中国文化造就的通过其他生命来体会自身生命价值的情愫。中国人常说‘人生一世,草木一秋’,‘草木有情,万物趋灵’,强调的正是这种运动本身的规律,是生命的节奏和呼吸,是用人的文化去感受和体会自然物的‘生’与‘化’。‘花若解语还多事,石不能言最可人’,中国人并没有让花能说话,石能吱声,却能让物成为人的文化载体。”(李希凡等主编:《中国艺术》下册。人民出版社2002年版,第595页。)所以中国人体会到的宇宙“意味”,远比西方人认识到的来自冰冷“物自体”的“意味”,更鲜活,也更灵动。

这么一来,“意”的内涵就非常丰富了,不能简单化对待。理论家当然主要是把复杂问题简单化,但有时也要把简单问题复杂化,通过复杂的条分缕析来辨明事物的真相。

从主观角度说,“意”主要包括情意和情志;那么宇宙万物中的“意”,则既有客观规律,还有事物的节律。中国和东方各国对此尤其重视。大体上说,情意与节律侧重感性,而情志与规律则明显偏于理性,当然在实际情况下不能如此机械地切分。

在写实中写意,潘鹤《艰苦岁月》

4、在写实中写意

要看到,写实与写意并不是水火不容的,依然有许多共通之处。有意思的是,近代中国向西方学习,逐步转向注重“写实”;西方在印象派之后,居然也转向了“写意”。但西方人的“写意”呢,大多数都只得了皮毛。

也有得其精髓的。典型的例证,就是清初意大利画家郎世宁(1688—1766)。他的《高宗大阅兵图》《弘历采芝图轴》《百骏图》等,采用中西合璧方式,既精细逼真,又意味悠远。郎世宁的探索可给我们提供多方面的启示。

在写实中进行写意是一条艺术坦途。现当代中国艺术家在这方面取得了许多进展。我们来看雕塑吧,潘鹤的《艰苦岁月》可以说是这方面的一个典范。

对于文学来说,在写实中进行写意的问题要复杂一些。因为文学所用的文字,即使是中国汉字,虽然有些具有象形功能,但也无法直接再现对象,而是具有不同程度的抽象性。

达•芬奇于是认为:“虽然在选材上诗人也有和画家一样的广阔的范围,诗人的作品却比不上绘画那样使人满意,因为诗企图用文字来再现形状,画家却直接用这些事物的准确的形象来再造它们。”(《西方美学家论美和美感》,商务印书馆1980年版,第70页。)确实,抽象的文字如何“写实”呢?又如何去“写意”呢?但达•芬奇这里可能有偏差,文字与图像的表现效果其实各有千秋。

深入剖析这个问题,可能要大费周章。我们来看具体例证:

李白《静夜思》写道:

床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

这是“写实”吗?当然是。李白直接写了秋夜的一个片断。完全是实写,没有如何夸张。但为什么让每个人都受到了感染呢?就是因为其中传达出一种深深的思乡之情。所以,在“写实”中,同样也写出了作者的“心意”,同时还勾起了读者的“心意”,从而产生深度的共鸣。

因此,对于纪实作家来说,千万不可停留在单纯纪实上,务必要以纪实的方式去传神、去“写”出其中气韵生动的意味来。

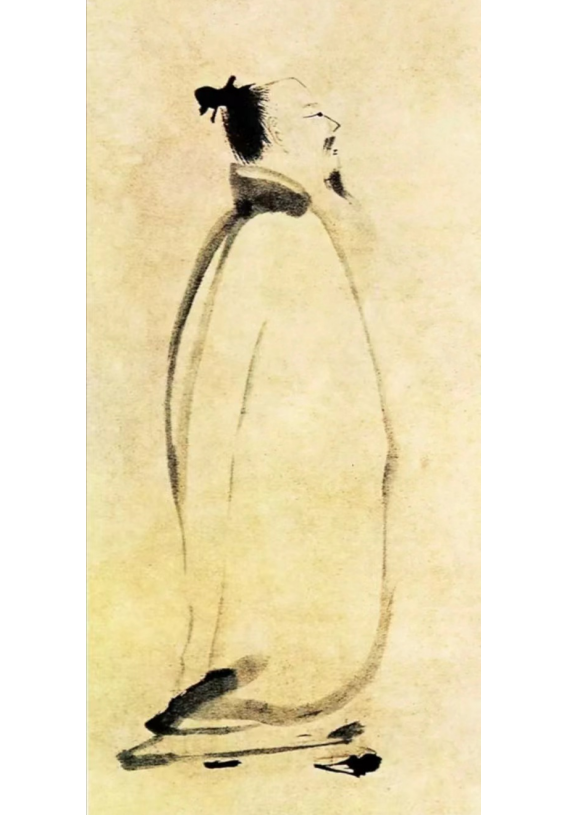

写意代表作,梁楷《李白行吟图》

5、“言有尽,而意无穷”

“形神皆似”,主要是就艺术表现与客观对象的关系而言的;“言有尽,而意无穷”,则是就艺术表达与主体意蕴之间的关系来论的。

即使是像《神曲》《浮士德》《战争与和平》这样的鸿篇巨制,其“言”都是有限的。在有限的“言”之中,它们都传达出了无穷的意味。而《红楼梦》的伟大,就是表达了许多“言外之意”,弄得一部小说就构成了一门学问——红学。

我们来看比较直观的例子。南宋画家梁楷绘有《李白行吟图》,就一个昂首吟诗的侧面,没有任何多余的东西。但李白豪放不羁的神态跃然纸上,简直呼之欲出。梁楷多少还画出了李白的眉眼,英国雕塑家亨利•摩尔在苏格兰旷野上的《王与后》,连这些都通通不要了,但却充满了沧桑感和神秘感,令人回味无穷。

所以在具体处理上,要注意“留白”,要含蓄蕴藉,一次次去激发出读者的想象,勾出他们的意味来。这对于纪实文学创作,是需要特别留意的。

但不能走另一个极端,得意而忘筌,对“言”可以随意去处置。毕竟“言”是能指,要通过准确、生动的“言”,去指向那无穷无尽的“意”。因此,对“言”依然要高度重视。

这里顺便谈一下写意与工笔的区分。

了解中国绘画的人士都知道:中国画主要有两种方式:工笔与写意。这里的“写意”,与上面所谈的“写意”有什么关系吗?

与“工笔”对应的“写意”,和与 “写实”对应的“写意”,彼此之间是有一定联系的。前者主要指中国画的特殊表达方式,也是一种“言”。所以作为一种“言”的“写意”,其旨归仍在于“达意”——体现人生与宇宙的“意味”。

因此,这个与“工笔”对应的“写意”,对于纪实文学也是有借鉴意义的。艺术本来就是相通的。纪实文学在具体创作过程中,既可以适当采用“工笔”方式精雕细刻客观对象的重要特征,也可以采用“写意”方式酣畅淋漓地抒发自己的独特感受。

( 待 续 )

![]()